障害者支援施設「にじ」では、2か月に1回、希望される利用者さまを対象に、「マインドフルネス」と「歌声教室(カラオケ)」を実施しています。

今回はその様子をご紹介します。

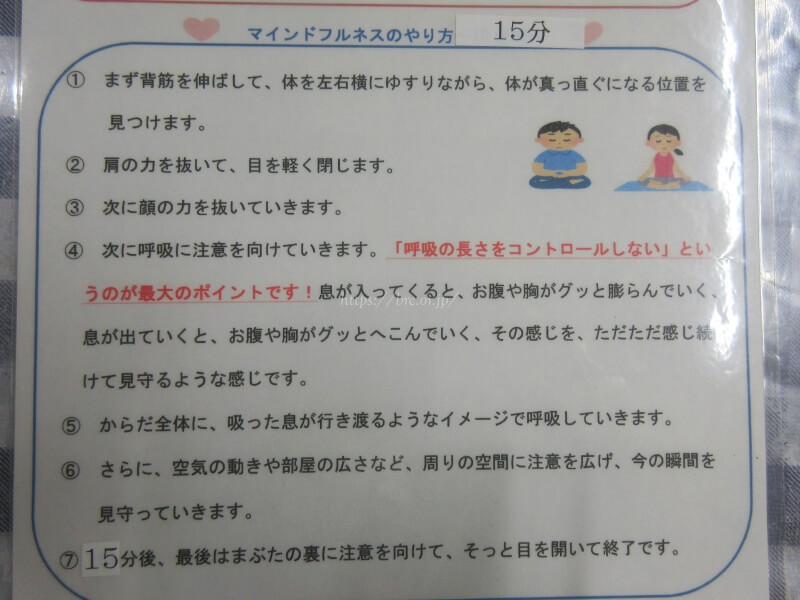

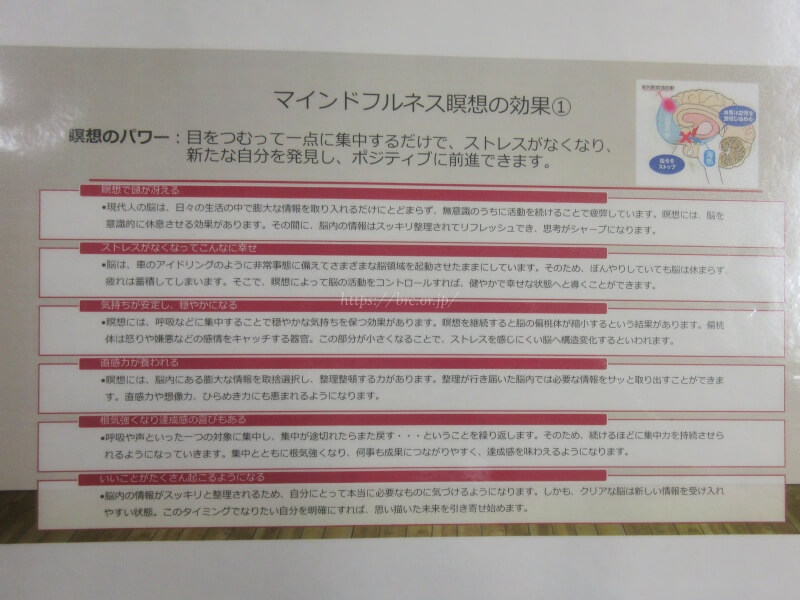

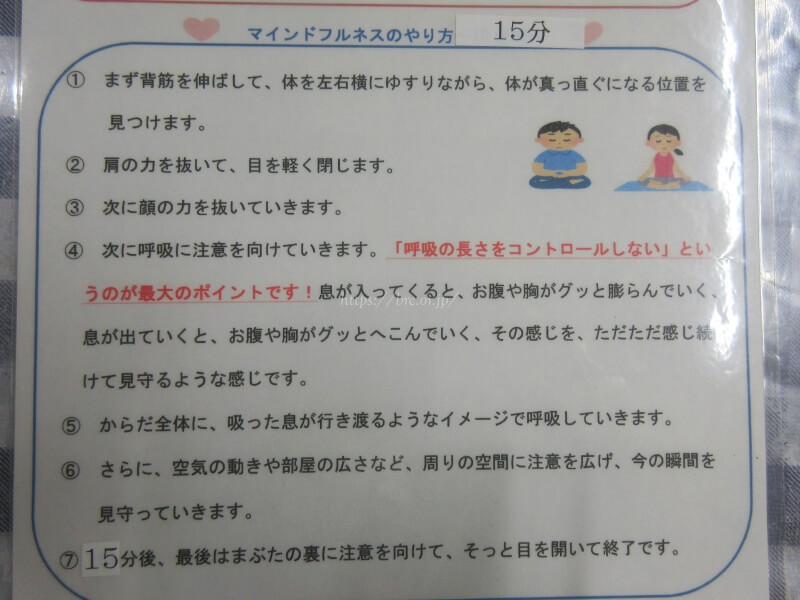

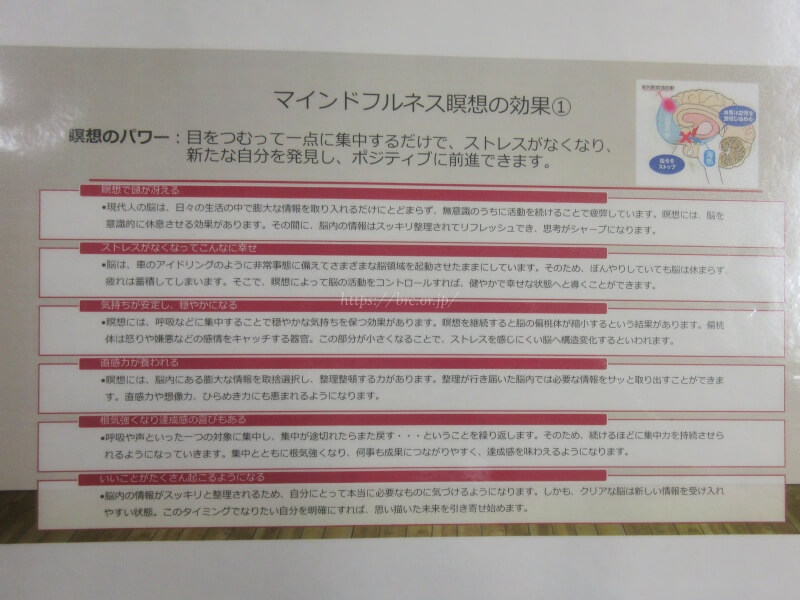

①心を整える「マインドフルネス」

「マインドフルネス」は、呼吸に意識を向けることで、頭の中を空っぽにし、自分の身体や心の状態に気づく力を育む瞑想法です。

実施方法や効果などを読み合わせしてから開始します。

参加者のみなさまは、目を軽く閉じ、体の力を抜いてリラックスしながら、音声ガイドに合わせて鼻呼吸をおこないます。

実施方法や効果を確認し、照明を落としてリラックス。

この時間には、「気持ちが安定し、穏やかになる」「鼻呼吸で免疫力アップが期待できる」といった効果が期待されます。

雑多な情報が行き交う“令和の時代”、あえて「何も考えない15分間」を過ごしてみませんか?

②声を出して元気に「歌声教室(カラオケ)」

「歌声教室」では、カラオケ画面に映る歌詞を見ながら、音楽に合わせて楽しく歌います。

好きな曲を選んで、音楽に合わせて歌唱を開始します。

「久しぶりにマイクを持った」と話される方も。笑顔があふれます。

リズムに合わせて声を出し、音程に合わせて歌う――実はこれ、意外と複雑な同時処理!

脳にも体にも良い刺激になります。

期待される効果は、「ストレス発散」「発話練習」「自律神経の安定」「老化防止」などなど。

「コロナ時代」が落ち着いた今こそ、音程に自信がある方も、そうでない方も、みんなで大きな声を出して楽しみましょう!

参加された利用者さまは、終了後にはすっきりとした表情で過ごされており、活動の効果を実感していただいているようです。

今後も「にじ」では、心と体の健康につながる活動を大切にしていきます。

先日、障害者支援施設「にじ」では、健康教室「熱中症について」を開催しました。

今回は、そのときの様子をご紹介します。

① 寸劇&クイズで「間違っていた行動とは…?」を考えよう!

まずは、職員による寸劇からスタート!

天気の良い暑い日、畑で作業をする3人家族(お父さん・お母さん・子ども)の物語です。

突然、お父さんが倒れてしまうシーンでは、利用者さまに「水分をとっていなかった」「水を飲みすぎていた」「アルコールを水分代わりにしていた」など、熱中症の原因となる“間違った行動”はどれだったのか、クイズ形式で考えていただきました。

② 熱中症で倒れたときの対応を実演

続いては、熱中症で倒れた人への正しい姿勢のとり方や、介助方法を実演しました。

「左側を下にして横向きに寝かせます」「右の膝は軽く曲げましょう」「反応がなければ、すぐに救急車を呼びましょう」など、場面に応じた対応のポイントを、実際の動きを交えてわかりやすく説明しました。

③ 「間違いさがし」で夏のお出かけチェック!

さらに、夏のお出かけ時の服装や持ち物に関する「間違いさがし」もおこないました。

職員2名が、長袖を着て、帽子やリュック、飲み物などを持った状態で登場し、どこが不適切なのかを利用者さまに見つけていただきました。

たとえば…

首にかけた携帯扇風機 → 顔が涼しいと体全体も涼しいと錯覚しやすく、熱中症のリスクが上がることも。

肌着を着ない → 汗の吸収がうまくいかず、熱がこもる原因になることも。

具体的な説明に、「なるほど~」と納得される声が多く聞かれました。

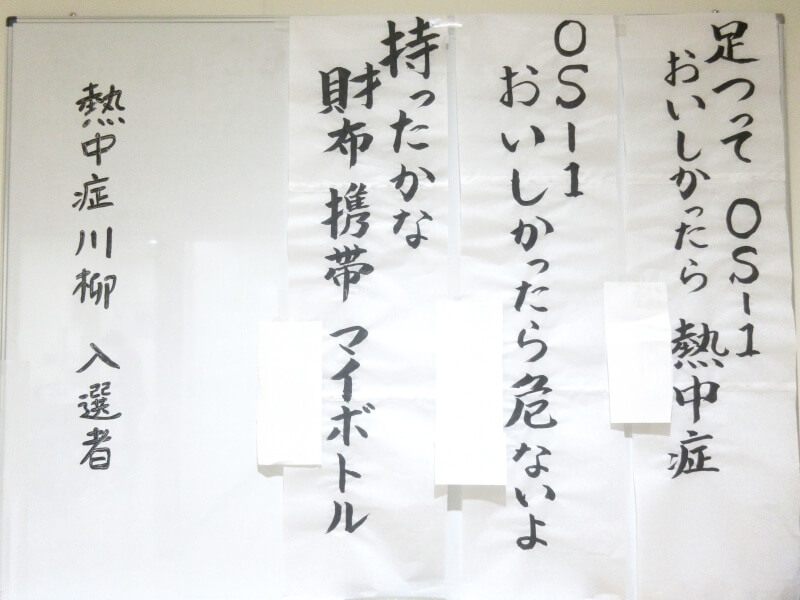

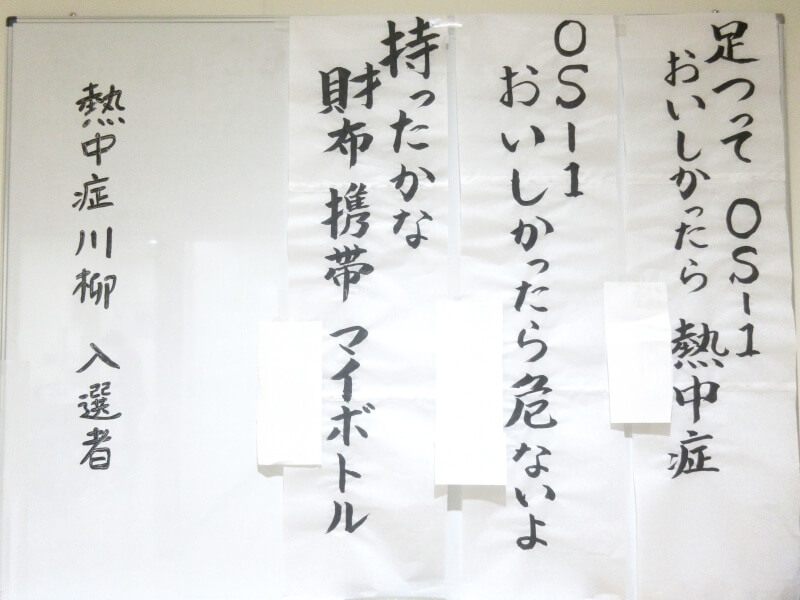

④ 「熱中症川柳」優秀作品を発表!

事前に利用者さまから募集していた「熱中症川柳」。

当日は投票により選ばれた優秀作品の発表をおこないました。

入選作品はこちらです。

今回の健康教室を通じて、熱中症の予防や万が一の対応について、あらためて考えていただく機会になったのではないでしょうか?

一緒にこれからやってくる暑い夏を乗り切りましょう!

障害者支援施設「にじ」では、病気や事故により手足に麻痺が残る利用者さまが、機能向上を目指し、日々リハビリに取り組まれています。

そんな「にじ」に先日、新たな福祉機器が加わりました。

それが 「COGY(コギー)」。

足でこぐことができる、まったく新しいタイプの車いすです。

24時間テレビの募金により購入され、株式会社テレビ大分(TOS)様を通じて寄贈していただいたこの機器が、「にじ」の訓練で大きな力を発揮しています。

<COGYとは?>

COGYは、どちらかの足が少しでも動かせれば、反射によって自分の足でペダルをこぎ進めることができる車いすです。

下半身の筋力を維持することでリハビリや健康維持への効果も期待されています。

利用者のAさま、軽快なハンドル捌きで、見事なUターンも披露してくださいました。

そして、普段は杖や車いすを使用しているBさま。

職員のサポートのもと、足をペダルに乗せてこぎ出した瞬間、職員も驚くほどスムーズに前進しました。

「これ、運転がおもしろいですね!外に行ってもいいですか?」と、ご自分の動きに合わせて移動できることがとても嬉しかったようでした。

その後は、屋外テラスでCOGYの操作を楽しまれていました♪

今後の訓練にもよい効果が生まれることを期待しています。

株式会社テレビ大分(TOS)様、COGYの寄贈本当にありがとうございました。

今後も利用者のみなさまが楽しく訓練を続けられるようにサポートしてまいります。

今年の春も、別府リハの桜が満開になりました。

障害者支援施設「にじ」では、利用者のみなさまといっしょに、お花見散歩に行きました。

令和7年3月31日、天気も曇りで肌寒い日でした。

「空が青くないですね」そんな声も聞かれましたが、桜は満開です。

みなさま薄ピンクの桜を見上げたり、写真を撮ったりされていました。

リハビリのためにと、日々ピアノの練習をされている利用者Aさん。

この日は桜並木のそばで、演奏をしてくださいました。

風にのって響いてくるピアノの音色に、懐かしい記憶に浸るひとときに。

「この曲何かな?」 「すきやきだね」 「音楽の時間には習わなかったな」

10代から60代まで、様々な年代の利用者さまたちの間で、昔話に花が咲いていました。

日々リハビリを頑張られているみなさまにとって、今回のお花見散歩は、良い気分転換となり、ゆっくりとした時間を過ごしていただけたのではないでしょうか。

来年桜が咲くころには、それぞれの場所で桜を見上げたときに、「にじ」を思い出していただけたら嬉しいです。

障害者支援施設「にじ」の就労移行支援では、年に一度「私について」と題した発表会を開催しています。

この発表会は、利用者のみなさまがご自身の障がいを正しく理解し、それを社会のみなさまに知っていただくことで、より良い社会生活へとつなげることを目的としています。

発表会に向けて、利用者さまは数か月かけて資料を作成しました。

令和7年度は2月7日(金)に8名の利用者さまが発表をおこないました。

発表では、作成したスライドをスクリーンに映しながら、ご自身の障がいについて説明しました。

当日は、法人内の各部門のスタッフも参加し、「共に働く」という視点から、発表者への質問や感想を述べました。

各部門のスタッフからも質問が挙がりました

どのようにすればスムーズに社会生活へ移行できるのか、また、仕事を長く続けられるのかなどを考える時間となりました。

施設長より「終わりの言葉」です。みなさまお疲れ様でした!

就労移行支援を利用されたみなさまが、「にじ」を退所され、より良い社会生活をおこなえることをスタッフ一同願っております。

令和7年がスタートし、早くも2月を迎えました。

みなさまお忙しくお過ごしのことと思います。

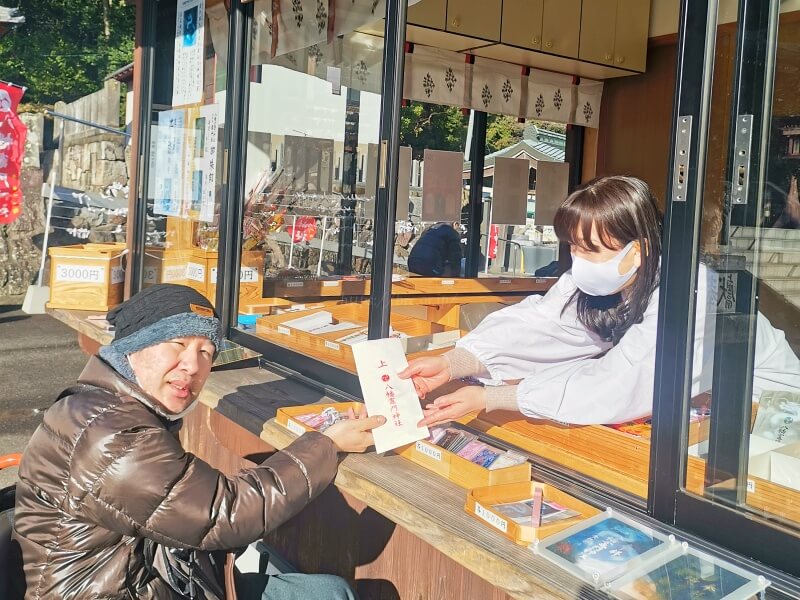

さて、障害者支援施設「にじ」では先日、毎年恒例の初詣に行ってきました。

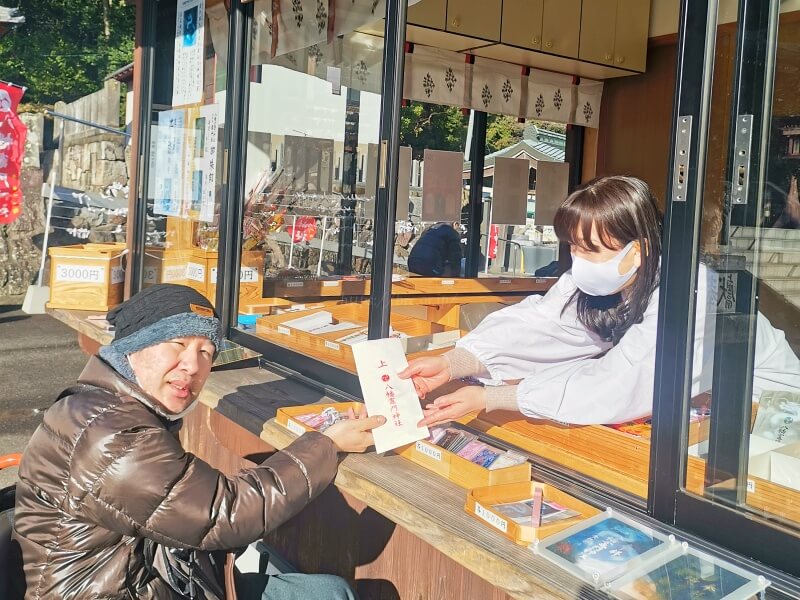

今年はアニメ「鬼滅の刃」で話題になった「八幡竈門神社」へ参拝しました。

まずは、手水舎で手を清めます。

そして、みなさんで手を合わせてお祈りをしました。

参拝後は、ご神木を眺めたり、御神亀の「なで亀」をなでで幸運をいただきました。

お守りも忘れずにいただき、巫女さんとニッコリ記念撮影。

最後はみなさんで記念撮影をおこないました。

今年も笑顔の多い良い一年でありますように…

障害者支援施設「にじ」では、機能訓練の他に手芸、革工芸、受注作業といった訓練をおこなっており、そこで作った作品を毎年「別府市アール・ブリュットの芽ばえ展」に出展しています。

「アール・ブリュット」とは伝統や流行、教育などに左右されず、自身の内側から湧き上がる衝動のままに表現した芸術のことです。

開催期間中に出展に関わった利用者さまと共に見学に行ってきました。

個人の部では、左手で筆を持ち、ご自身の好きな歌詞を書いた「書」の作品や、上肢のリハビリを兼ねて作ったレジンの作品、片手で型を切り抜きアクリル絵の具とボンドを混ぜてTシャツにプリントした作品など、印象的な作品が数多くありました。

にじは団体の部に、利用者さまがそれぞれ作ったオーナメントを流木に吊るし、クリスマスツリーに見立てた作品を出展しました。

作品展では障がいのある方たちが、丹精込めて作った作品が並び、見ているだけでパワーをもらいました。

来年も利用者のみなさまと楽しみながら訓練をおこない、色々な作品を作っていきたいと思います。

障害者支援施設「にじ」では、12月25日の午後にクリスマスレクリエーションを開催しました。

会場には、流木をデコレートしたクリスマスツリーをはじめ、様々な飾りつけをおこない、職員はサンタクロースの衣装を着て利用者のみなさまを出迎えました。

最初のプログラムは、夏祭りのビデオ鑑賞でした。

夏祭りで撮影した映像を、就労訓練の利用者さまが編集し、みんなで鑑賞しました。

このビデオを見ながら、暑かったけれど楽しかった夏祭りを思い出しました。

次におこなったのは、箱の中に入った品物を手探りで当てるクイズでした。

それぞれ7つの品物をグループごとに順番に触り、何が入っているかを予想しました。

答え合わせでは、意外な回答や見当違いの答えもあり、会場は笑顔や歓声に包まれました。

次に、職員の幼少期や成長過程の写真を見て、その本人を当てるクイズをおこないました。

様々な年代の職員がいるため、セピア色の写真も混じっていました

すぐに正解が出る場合もあれば、難問になる場合もあり、正解が発表されると、驚きや笑いが広がりました。

最後に、ビンゴ大会を開催しました。

今回はスクリーンを使って番号を表示し、出てきた番号を順番に消していきました。

すぐにビンゴになる方もいれば、全く揃わない方もいて、歓声や悔しそうな声が飛び交いましたが、みなさまに喜んでいただこうと最後の方が揃うまで続けました。

今年のクリスマスレクリエーションは、施設生活の思い出に残る素晴らしい時間となりました。

施設で共に訓練を頑張る仲間たちと過ごすこの時間が、それぞれの目標に向かう日々の活力になればと思います。

障害者支援施設「にじ」では、毎年恒例の絵手紙教室「年賀状作り」をおこないました。

何を描こうかな…素材を見ながら検討中

スタンプ押して、色塗りをします

今年の干支は「へび」です。

「へびはちょっと気持ち悪いから実は苦手です。」

「へびは金運アップの意味もあります。」

「へびって緑色?」

みなさまでそんな話をしながら、筆を進めます。

切手代金上がりましたね…そんなお話しも

真剣な眼差しで、集中して取り組まれています

最近は、SNSなどで新年の挨拶をすることも多くなり、切手代金の値上がりも影響して年賀状じまいをする方も増えています。

そのような状況の中で、1枚のはがきに気持ちを込めて、ていねいに描き上げていく時間も大切だなと感じました。

素敵な年賀状ができました!

絵手紙に込めた、みなさまの気持ちが届きますように…。「笑う門には福来る」

障害者支援施設「にじ」では、退所後の余暇活動のイメージ作りとして、道の駅「たのうらら」と「海地獄」への外出を企画しました。

前回ご紹介した「たのうらら」に引き続き、今回は「海地獄」への外出の様子をご紹介します。

「海地獄」は、別府地獄めぐりの地獄の一つで、別府リハのすぐ近くにあります。

入口で記念撮影をおこない、わくわくどきどきしながら地獄へ出発します。

園内に入ると、青くてきれいな海地獄を見ることができました。

また、力強く立ち上る温泉の噴気に圧倒されました。

時折吹き上がる噴気に周囲が真っ白に包まれる場面もあり、足元が濡れて滑りやすかったため、慎重に歩いて移動しました。

職員A「この中に入ったらいい湯加減かな? どう、一緒に入ってみない!!」

利用者B「ふ~ん、入れば…」そのような冗談も聞かれました。

園内には足湯もあり、「やっぱり温泉は気持ちがいいな~!」と癒しを感じるひとときを過ごされていました。

数十年ぶりに「海地獄」を訪れたという利用者さまもいらっしゃり、久しぶりに地獄めぐりを楽しむことができました。

「温室にバナナがあるよ~」「ドコ、ドコ…あった~!」

機会があれば、今後他の地獄めぐりへの外出も企画したいと思います。