障害者支援施設「にじ」を10月に退所し、グループホームでの生活と就労継続B型事業所での就労がスタートするAさん。

長い「にじ」でのリハビリ期間は、脳卒中の後遺症の“高次脳機能障害”と向き合った日々でした。

高次脳機能障害には目に見えない様々な障害があります。Aさんは注意障害があり、手芸訓練のクロスステッチ刺しゅうでは、縫うところを見落としたり、布の裏面で糸がもつれるなど、苦労されましたが、継続して続けることで、ミスなく刺しゅうを縫い終えることができるようになりました。

注意力が向上した証です。

クロスステッチ刺繍でクッション作成

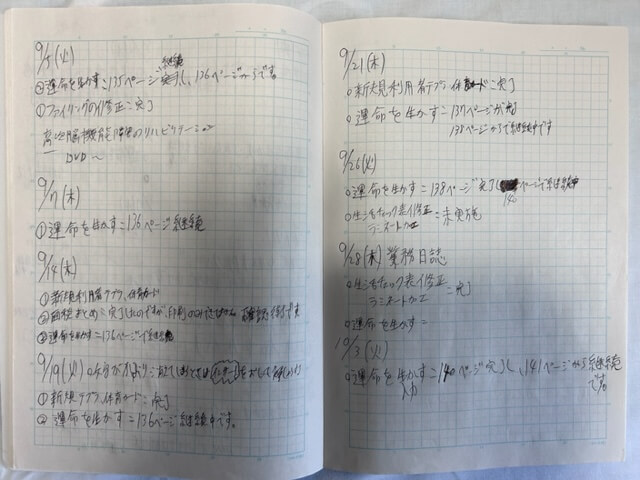

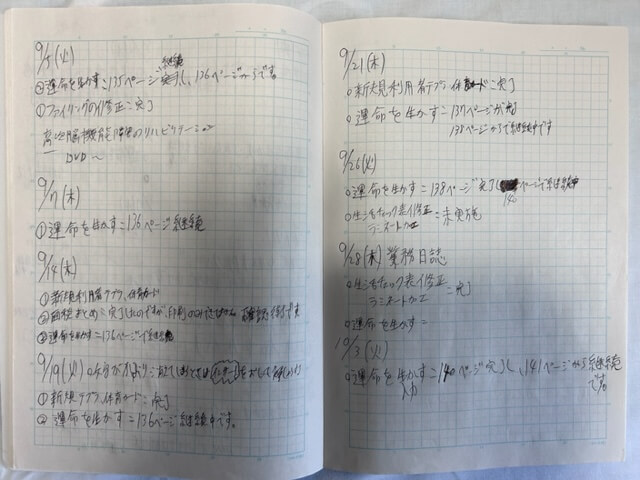

書字では文字が小さくなり、乱れがちでした。マス目のある大きなノートを使用し、就労での訓練内容や振り返りを毎日メモにとる作業が繰り返されました。

多くの時間と労力を重ね、少しずつ読みやすい、大きな文字が書けるようになりました。

ノートに就労業務を記入しました!

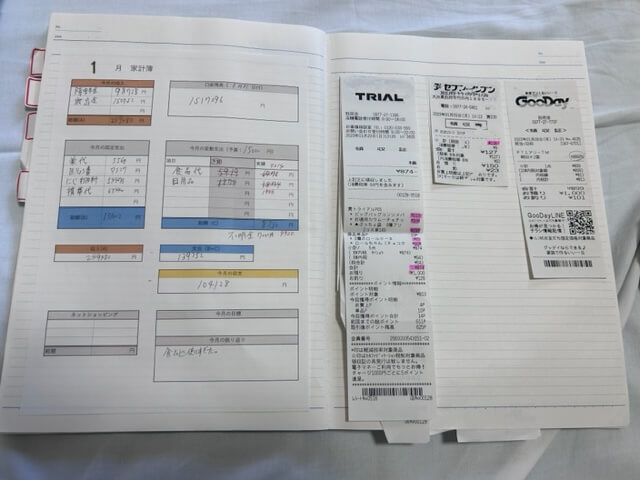

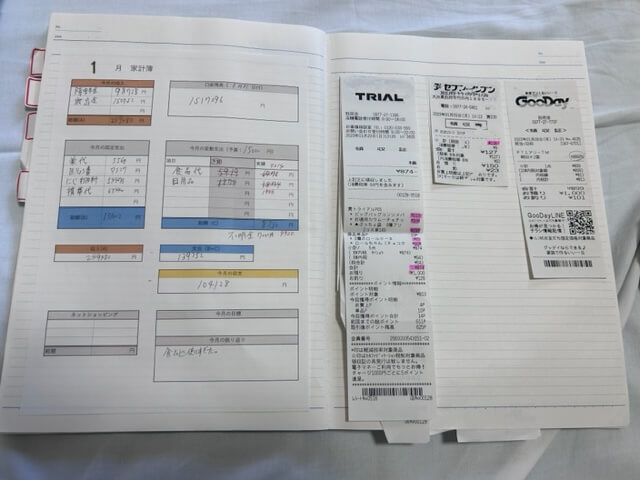

遂行機能障害や記憶障害の影響で、計画的にお金を使うことが難しく、気が付かないうちに多くのものや、同じものを買ってしまうことがありました。

家計簿をつけて、支援員と一緒に金銭管理に取り組みました。退所後の生活スタートのために、少しずつ貯金もできるようになりました。

毎月の家計簿です

途中、訓練の長さにつらくなることもありましたが、いつも支援者の言葉をしっかり受け止め、ご自身の障害について向き合ってこられたAさん。

高次脳機能障害のために、誤解されることや思い通りにいかないこと、諦めなければならないことも多くあったと思いますが、ご自身の後遺症を理解し、努力をし続けました。決して簡単なことではありません。

周りの人を責めることもなく、ご自身の課題として受け止められる姿に、私たちも支援者として背中をおされました。

そんなAさんの新生活を応援しています。

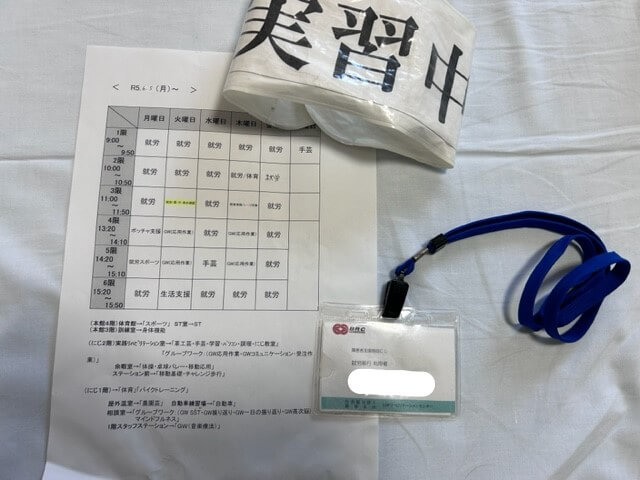

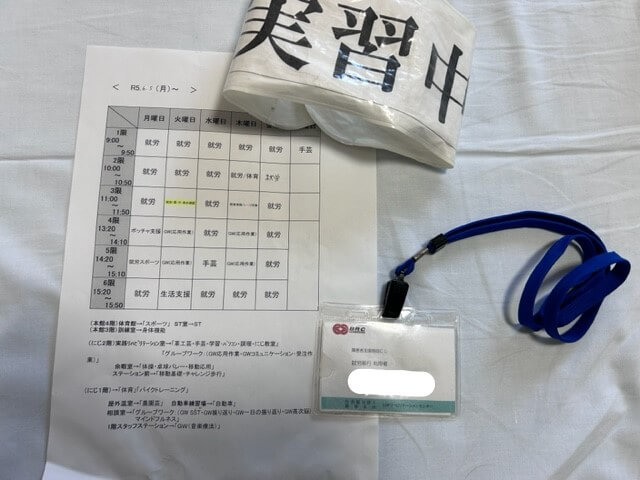

就労移行の訓練で使用した腕章や名札

引っ越しの準備です。たいへんでした!

10月から就職が決まったAさん。単身生活が始まる2か月前から、「体操」訓練を始めました。

1つ目は、「床からの立ち上がり」訓練です。一人暮らしのため、万が一転倒しても一人で立ち上がらなくてはなりません。

床に座り込み、何度も何度も立ち上がりをおこない、体で覚えていきます。今では近くに掴まるものがなくても立ち上がることが可能となりました。

何度も何度も繰り返しおこないます

2つ目は、「階段昇降」訓練です。「にじ」入所中は、施設内がバリアフリーのため、段差のない環境での生活でした。これからの地域生活では、ちょっとした段差はいくらでもあります。

体の動かし方、体重移動など、これも体で覚えていきます。手すりがあるところは必ず使うようにお伝えしました。

手すりをしっかり掴みます

3つ目は、「体のメンテナンス」を自分でおこなう訓練です。就職後はリハビリを受ける時間がほとんどなくなります。

仕事では、特に片麻痺の後遺症のあるAさんにとって、非対称の姿勢での業務を続けることとなります。麻痺側の手足や腰など、ご自身でストレッチをする習慣をつけておきます。

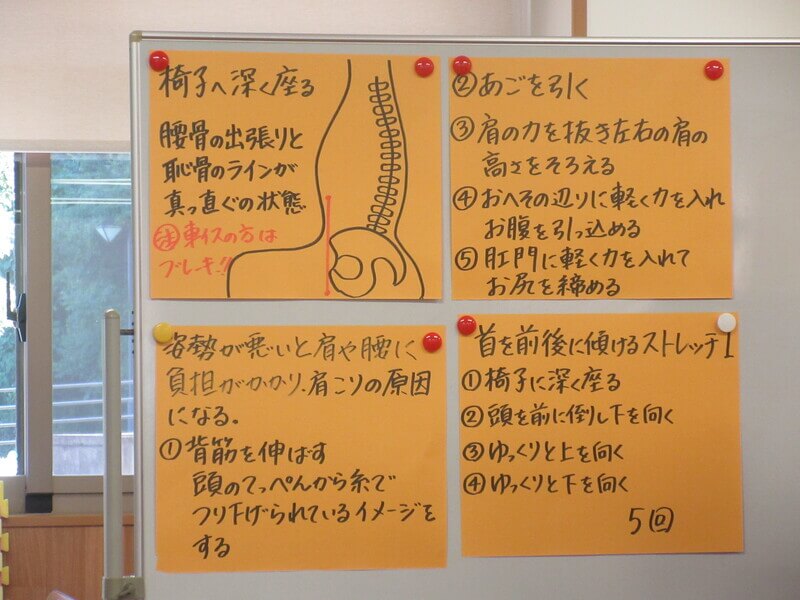

資料を見ながら覚えます

10月になり、Aさんの仕事がスタートしました。約4年ぶりの社会復帰です。「にじ」の「体操」訓練を思い出し、体調に気をつけて業務に励んでくださいね!

就職後の様子

今回は、就労定着支援ご利用のA様のグループホームへ管理栄養士が訪問し、食事指導を兼ねた『簡単焼きそば』作りをおこないました。

実際にA様が生活をしている場所でおこなうことで、わかりやすくご支援できたと感じています。

グループホームのキッチンを借りました!

まずいつも利用しているお店に行き、食材を一緒に選んでいきます。

包丁を使わず、レンジを使用するレシピに必要な材料をお伝えします。(カット野菜、麺、ソーセージ、ソース)

レンジで温めるだけです!!

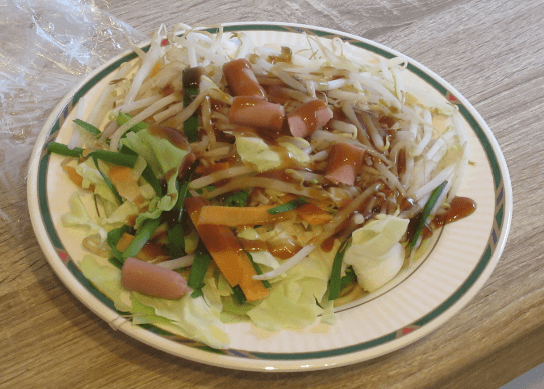

グループホームの台所をお借りして、レシピを見ながら台所にあるレンジやお皿、ラップを利用して一緒に作りました。

A様からは、「これなら自分でもできそうだ。今度作ってみる」とお言葉をいただきました。

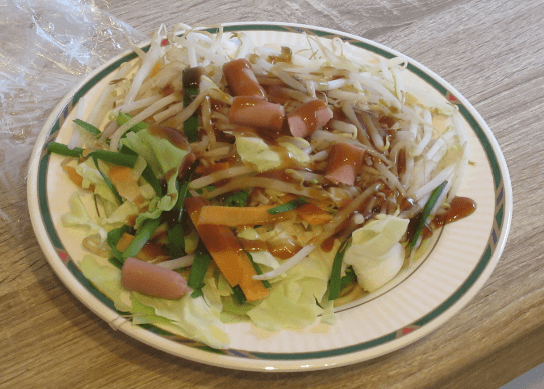

おいしそうな焼きそばが出来上がりました

後日、実際にA様がご自身で作った焼きそばの写真を見せてくださいました。また、自分でアレンジして他の料理もされていました。

グループホームの食事提供のない土・日の昼食は、カップラーメンやパンで済ませることが多いA様。食生活を改善し、体調管理も就労継続には大切なことです。

今後も管理栄養士の視点でより良い食生活のためのアドバイスができればと思います。

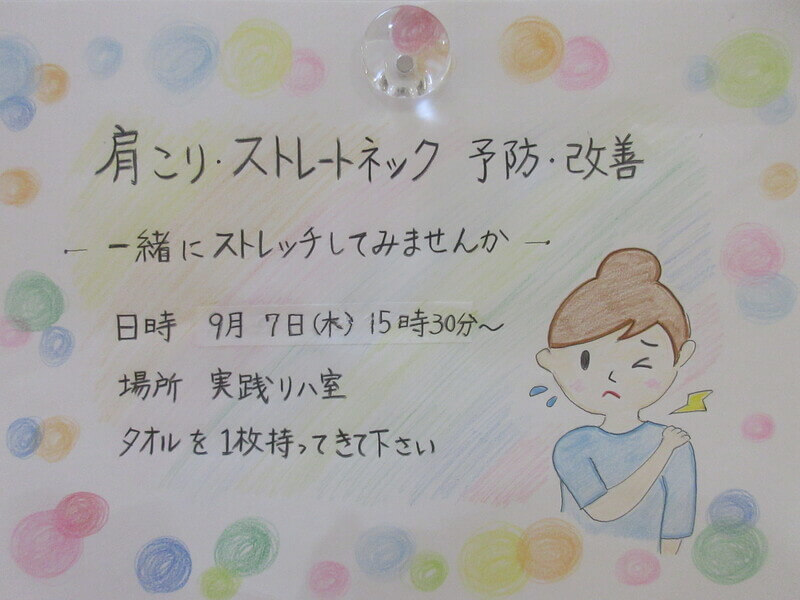

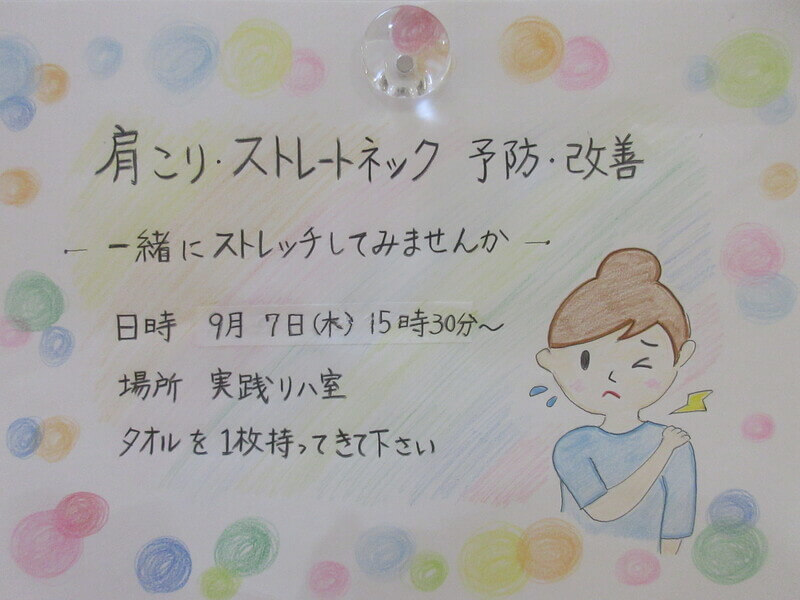

障害者支援施設「にじ」では、9月7日に看護師による健康教室を開催しました。

今回の健康教室のテーマは『肩こり・ストレッチ予防改善』についてです。

肩こりなどの悩みを持つ利用者さまが、訓練の後に健康教室へ参加してくださいました。

まずはじめに、看護師より、肩こりはなぜ起こるのか??について説明をおこないました。

肩こりとは、首すじや首の付け根から肩、背中にかけての筋肉がこわばり、だるさや重さ、疲労感、痛みを感じる症状で、「本態性肩こり」「二次性肩こり」に分けられます。

〇本態性肩こり:原因ははっきりしていない。姿勢の悪さ、運動不足、冷え、ストレス、過労、寝不足など。

〇二次性肩こり:病気の症状の一つ。変形性頸椎症、四十肩、五十肩、噛み合わせ異常など。

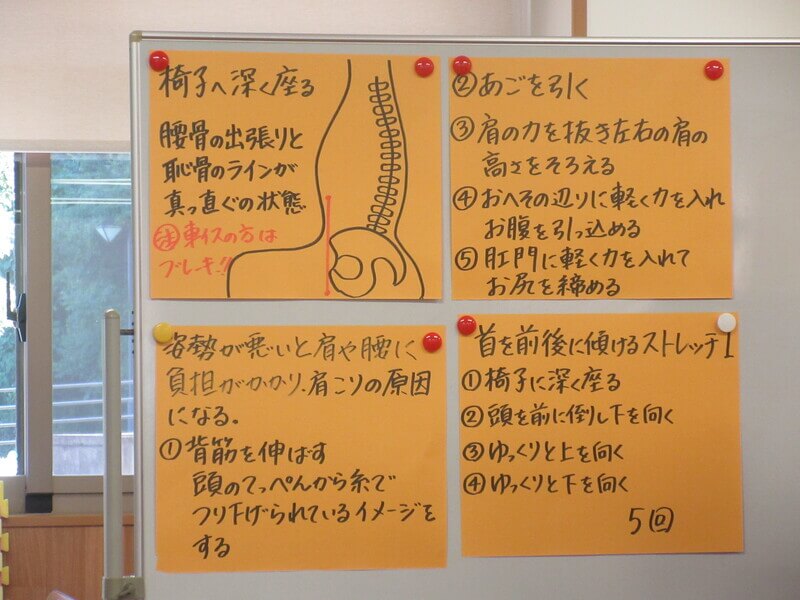

身体の姿勢が悪いと肩や腰に負担がかかり、肩こりの原因になります。

そのため、車いすや椅子の座り方も大切なため、利用者のみなさまの座り方の確認をおこないました。

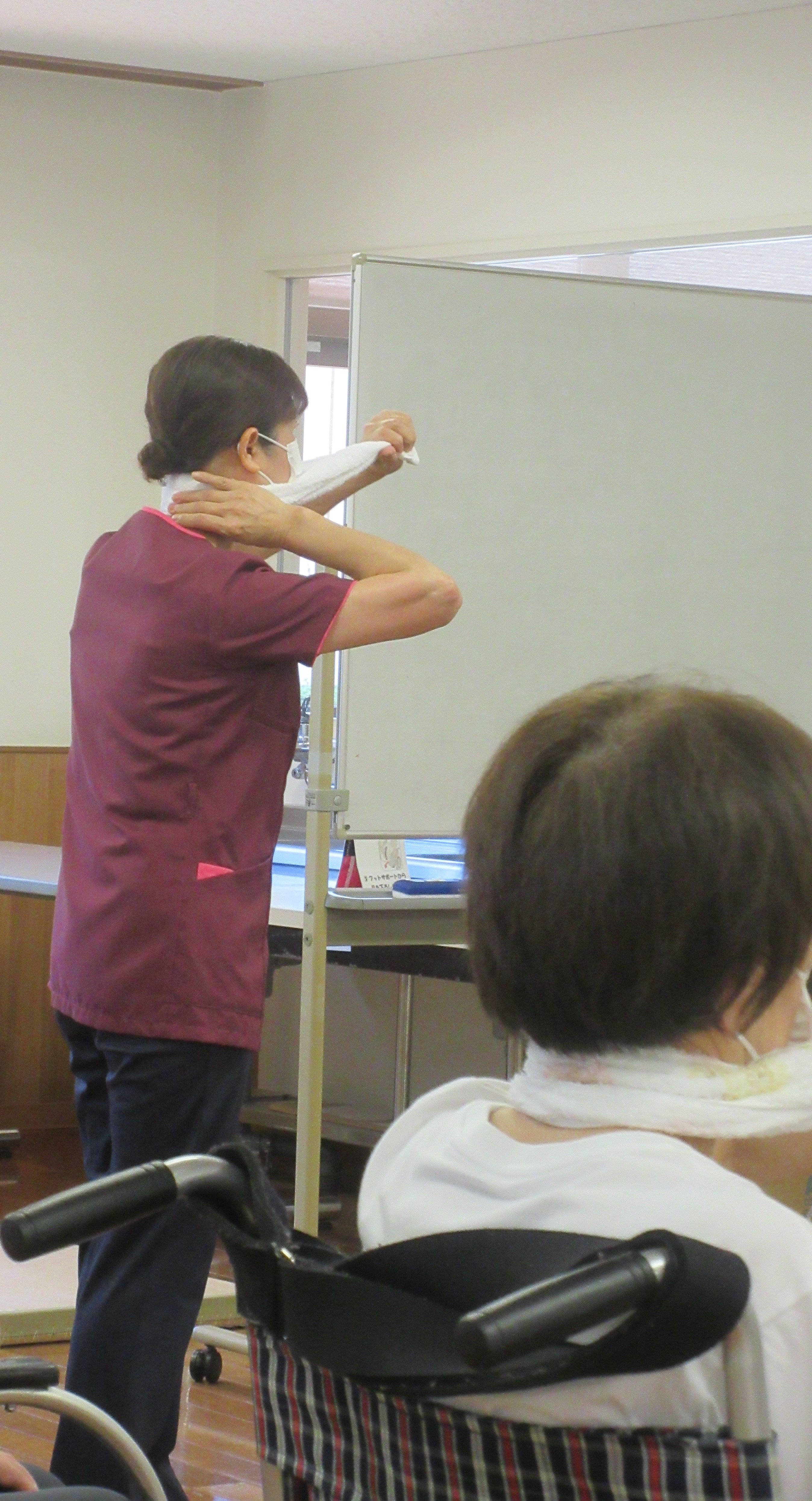

姿勢を整えて、次は予防体操です。

この予防体操は、お部屋でも簡単にできるものを紹介しました。

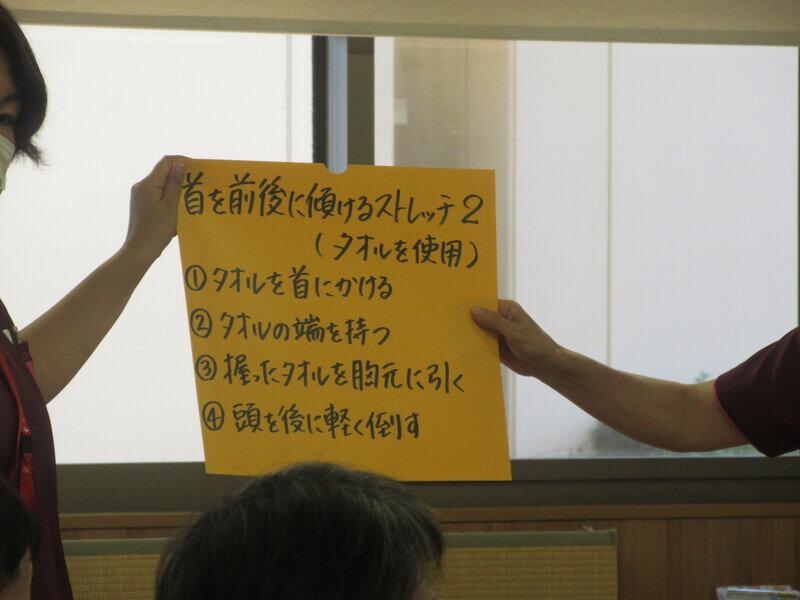

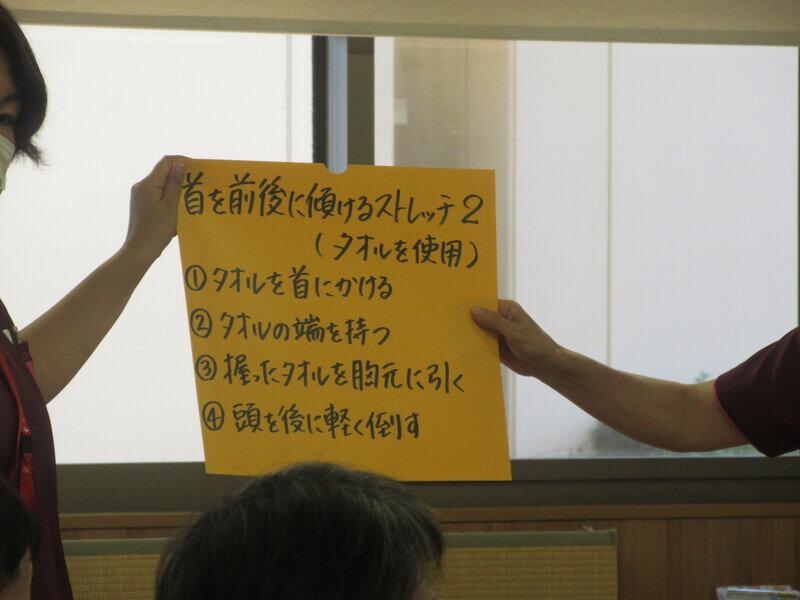

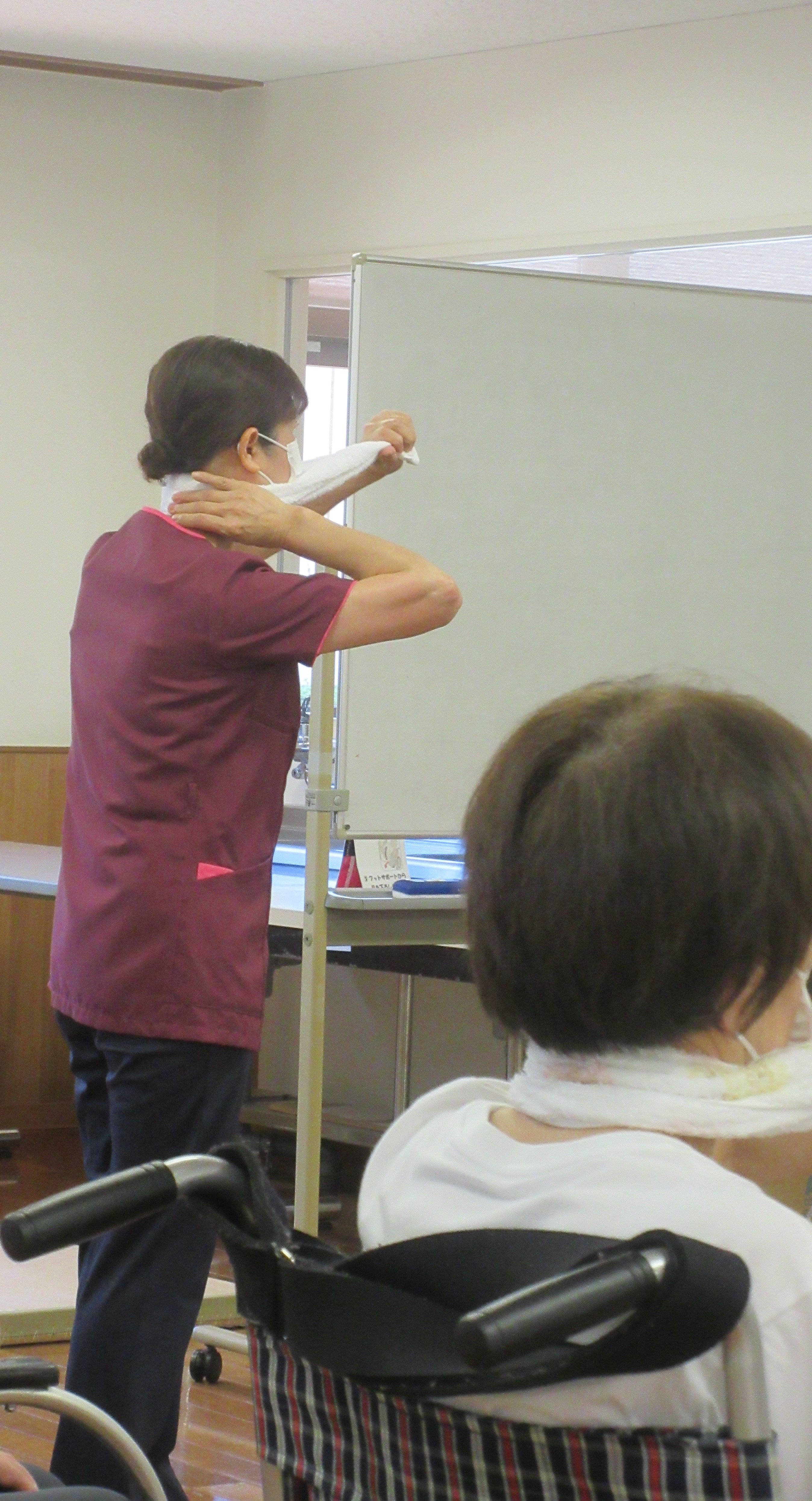

3つの順番で予防体操を進めていきました。①首を前後に傾けるストレッチ⇒②体側伸ばしストレッチ⇒③ウエストひねりストレッチ。

看護師のお手本を見て、上手にタオルを使いながらストレッチをしていただきました。

みなさまの感想として、「肩が軽くなった気がする」「これなら部屋で自分でもできそう」などのお声をいただきました。

肩こりにならないよう、継続して予防体操をおこなっていきましょう!!

障害者支援施設「にじ」を利用されているAさんの退所に向けた支援について、3回シリーズでご紹介しています。

シリーズ最終回の今回は、食事の管理についてです。

一人暮らしの退所準備を進めているAさん。自宅の環境を整え、日中の活動も決まりました。

基礎疾患があるAさん。障害者支援施設「にじ」では、管理栄養士が介入し食事の管理を行っていましたが、一人暮らしでは食事の管理も自分で行っていくようになります。

退所を間近にひかえ、作業療法士と一緒に簡単なおかずを作れるように、釘付まな板を使って片手で野菜を切ったり、スライサーの扱い方の練習をしました。

利き手ではない左手で調理訓練です!

しかし、毎日の食事となると大変です。夕食は基礎疾患に対応した宅配弁当を検討することになり、管理栄養士とお弁当の試食をしました。

ご本人「アジフライが食べたいなぁ(苦笑)」

栄養士「まったく食べないのはきついので、半分にして楽しんでください」

など具体的に食事のアドバイスを行いました。「食事も治療の一つだな…」と改めて自分自身に言い聞かせているご様子でした。

一人暮らしをしながらご自身で健康管理をされるのは、私たち支援者が思う以上に大変なことだと思いますが、生活するうえではとても大切なことでもあります。

管理栄養士と一緒に食事について考えました

利用者のみなさまが健康で、安全に生活でき、安心した環境で社会参加できるように私たちは支援を続けていきます。

障害者支援施設「にじ」を利用されているAさんの退所に向けた支援について、3回シリーズでご紹介しています。

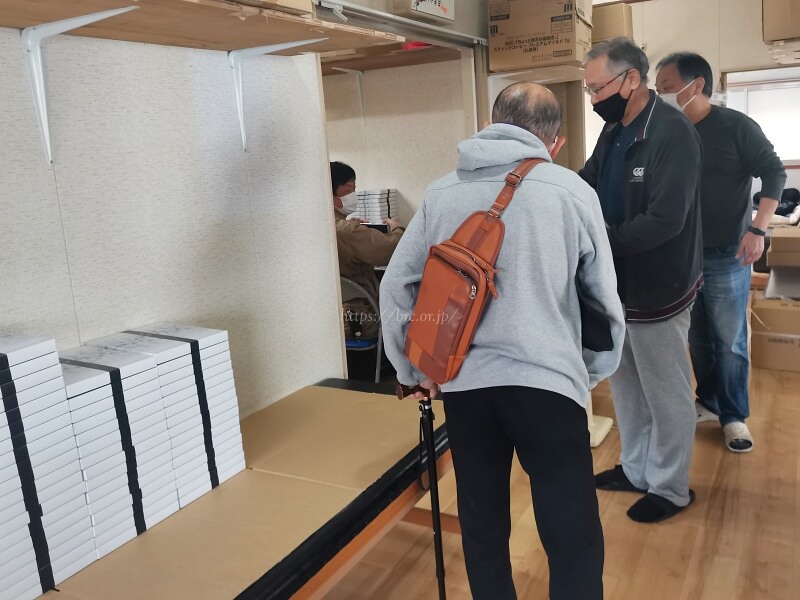

2回目の今回は、日中の活動についてです。

退所の準備を進めるAさん。

右手足の麻痺が残り、以前のように仕事ができなくなりましたが「日中は自分ができることで社会参加したい、仕事がしたい」とお話されていました。

ご本人やご家族と話し合い、就労継続支援B型事業所の利用を目指すこととなりました。

就労継続支援B型事業所とは「障がいや体力、年齢などの理由により一般企業などで雇用契約を結んで働くことが困難な人を対象に、自分の体調や体力に合わせて働くための場を提供する福祉サービス」です。

「にじ」では、B型事業所の利用も想定して、麻痺により片手での作業となる方や指先の失調により細かい作業が苦手な方が工夫して作業ができるように、体力をつけて長時間でも疲れないように、他の方々とうまくコミュニケーションがとれるように、社会参加のための訓練を提供しています。

さて、Aさんですがご自宅から近いB型事業所を2ヵ所見学させていただきました。

アットホームで温かい雰囲気の事業所、作業帽をかぶりモクモクと作業を進める事業所。

どちらも障がいがあっても一生懸命にお仕事をされる利用者の方々の姿とそれを支えるために環境や関わり方を工夫されている職員の方の姿が印象的でした。

Aさんはご自宅から歩いて通えるアットホームな事業所の利用を決めました。

「昔から知っているこの土地は庭のようなものです。ここで自分がやれることを頑張りたい!」と意気込みたっぷりに語っていただきました。

最終回となる次回は、「いざ、地域生活へ~食事を管理する~」をお届けします。

脳出血を発症して右手足の麻痺が残ったAさん。

障害者支援施設「にじ」で訓練を始めて1年3ヶ月。

いよいよ、一人暮らしを始める時期が見えてきました。

Aさんの退所に向けた支援について3回シリーズでご紹介いたします。

初回は、住まい・生活についてです。

環境の整った施設生活においては、時間はかかるものの何でもできるようになりました。

ところが自宅のアパートでは、ちょっとした段差や狭いスペースは動きづらい、一人の入浴は不安といった課題が残りました。

そこで、「にじ」スタッフがご本人・ご家族と一緒に住まいと生活を整えるためにご自宅に訪問しました。

ケアマネジャー、福祉用具業者の方にもお集まりいただきました。

ご自宅では、玄関やベランダ、ゴミ捨て場に行くまでにもちょっとした段差が多くありました。

福祉用具業者の方とともに手すりの設置場所を検討し、実際に設置をしてみて動作確認をおこないました。

玄関には椅子と手すりを設置しました

入浴では、お湯をためてお風呂に入る練習もしました。

浴槽台を使用することで安全に入れることがわかりましたが、一人での入浴は不安が残ったため、慣れるまでは介護保険のヘルパーを利用することとなりました。

帰り道、「お久しぶりですね」とご近所の方から話しかけられ嬉しそうに挨拶を交わされていたAさん。

不安もあるようですが、商工会の会長をされていたこともあり、とても地元に愛着を持たれています。

また温泉好きでもあり、「日中はお仕事をしながらいずれは温泉名人として復帰することが目標です!」と嬉しそうに語ってくださいました。

施設に戻りゴミ袋を結ぶ練習をしました!

次回は、「いざ、地域生活へ~日中の活動を考える~」をお届けします。

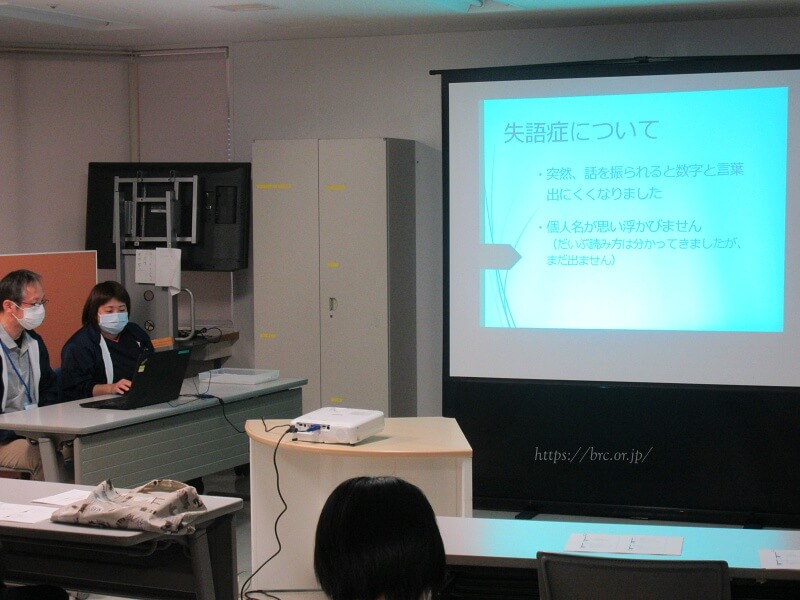

障がいについて説明をしています

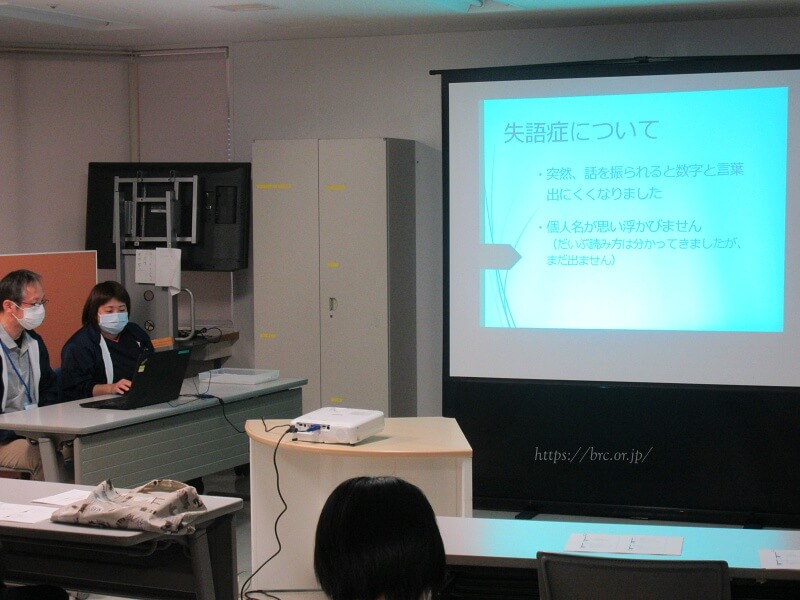

2月3日、別府リハの障害者支援施設「にじ」の就労移行支援では、職場の人や就職活動に向けて自分を紹介する「私について」というプレゼンテーション発表会をおこないました。

就労移行支援の利用者のみなさまは、昨年11月頃から準備を始め、ご自身の病気や障がいについて調べ、まとめました。

障がいと向き合い、それを文字に起こすことは、時にタフな作業となりますが、みなさま真摯に取り組まれていて、その姿勢には職員も頭が下がる思いでした。

他の利用者さまのプレゼンも聞いています

スライドの作り方を学び、配置や表現方法を考え、何度も推敲を重ねて原稿を作ります。

タイマーで時間を計り、声や言葉が出にくい方も読みの練習を重ねてきました。

当日は、別府リハの他部署の職員も多く見学に来ており、発表者のみなさまは少し緊張気味でしたが、発表は分かりやすくまとめられていて、お一人おひとりの個性や人柄がよくあらわれたすばらしい内容でした。

他部署から多くの職員が見学に来ました

他部署の職員から質問を受けています

利用者のみなさまはそれぞれ、普段接している中ではわからないような障害を持ち、苦しみながらもそれを補う工夫をしながら生活されています。

このプレゼンは、それらをまとめ、周囲の方々に理解していただくツールの一つです。

発表後に施設長からのあいさつがありました

発表されたみなさまが、この資料や発表体験をもとにご自身を紹介し、将来に役立てることができますよう願っています。

障害者支援施設「にじ」での訓練を経て、令和4年4月から「にじ」で働き始めたAさん。

現在は就労定着支援をご利用になられています。

今回の支援内容は「野菜を使った食事づくりの提案」です。

包丁で野菜を切って・・・

脳卒中により障害が残るAさん。

「にじ」での就職が決まって一人暮らしを開始し10ヶ月が経ちました。

仕事を丁寧にこなし、今では「にじ」にとって、なくてはならない存在になったAさんです。

しかし、「にじ」に入所していた頃に比べ、体重や健康診断結果に変化が・・・。

毎日の食事内容を書き出していただくと、栄養の偏りや野菜不足が原因の一つと思われました。

そこで、就労定着支援事業の支援として調理訓練をおこないました。

手際よく進めていきます

メニューにたっぷりの野菜を使った「鍋」を提案し、余った材料で「親子丼」も作りました。

左手の片手作業ですが手際よく包丁を使い、卵も上手に割ることができました。

鍋の素は個包装されているタイプで好みの味であったため、今後も活用できそうです。

作った料理で食べきれない分は冷凍庫で保存し、後日追加で麺を投入するなどして、全て食べきることができました。

おいしそうな鍋が出来上がりました

Aさんに限らず、一人暮らしの方は栄養の偏りや運動不足が原因で、気づかぬうちに病気の再発リスクが高くなっている場合があります。

健康チェックや生活面のアドバイスをすることも、就労定着支援の役割の一つです。

Aさんにはこれからも健康を維持していただき「にじ」で長く働いていただきたいとおもっています。

Aさん、今後ともよろしくお願いします。

おみくじを引きました

障害者支援施設「にじ」では、令和5年1月5日、利用者さまと一緒に火男火売神社に初詣に行きました。

初詣とは、「一年で一番はじめに神社やお寺にお参りに行き、新しい一年の幸せを祈願する」ことをいいます。

にじの利用者さまは、病気や事故により、身体の障がいが残っている方がいます。

砂利道や坂道を歩くこと、社殿への階段を上ることが大変な方、お賽銭をお財布から出すのに片手で苦労される方もいました。

それでも境内まで上がり、みなさまお参りをすることができました!

みんなでお参りをしました

「家族の幸せを!」

「みんなの幸せを!」

「体がよくなりますように!」

「就職できますように!」

「早く家に帰りたい!」

それぞれの願いを込めて、手を合わせました。

おみくじをひき、お守りを購入して清々しい新春の一日を過ごすことができました。

大吉でした!

お守りどれにしようかな?

みなさんと初詣に行きました

昨年は、困難なことが多かった一年、2023年はみなさまの願いが叶いますように。